复旦大学哲学系教授王德峰说:“音乐是最高的巫术。当爱因斯坦把小提琴架在他的肩膀上,听到它美妙的音符时,他就进入了巫术状态之中。这和他的伟大的科学事业毫不矛盾。这种巫术激发每个人的情感和意志,让生命的目标变得有意义。”

的确,美的力量是巨大的,它能显示你从未见过的世界,说出语言不能表达的情感,给你深刻而贴切的慰籍。

文|王德峰(复旦大学哲学系教授)

追溯起来,人类的音乐创作非常古远。最原始的艺术来源于巫术,比如神秘的洞穴壁画和祭祀。

巫术的作用是什么呢?是帮助原始共同体形成精神氛围的一种魔力。 这种魔力激发每个人心灵的情感和意志,让生命的目标变得有意义。

近代艺术同样沿袭了这一重要作用。我们发现,历史上很多伟大的社会运动,在它有可能发端之前,艺术已经开始普遍地发挥其巫术的功能。

今天,艺术变成了个人的生活和兴趣,但它仍然是巫术。

当爱因斯坦把小提琴架在他的肩膀上,听到它美妙的音符时,他就进入了巫术状态之中。这和他的伟大的科学事业毫不矛盾。他需要一种力量去鼓舞他继续探讨自然的奥秘。这种力量不是来自科学本身,是来自他所爱好的音乐。

巫术并不是科学的反义词,人类自古以来需要巫术,没有“巫术”,我们是没有精神力量的。

“个性和命运的抗争,是引导西方近代音乐取得辉煌成果的主线和基础。”

细数音乐发展历程,我们发现,将音乐独立推向高峰的是西方古典音乐(Classic Music)。无论今天的人们是否熟悉,西方古典音乐都是那座伟大的艺术殿堂里最耀眼的宝藏。

西方古典音乐从何而来,为什么能将音乐独立推向高峰?

古典音乐起源于西方中世纪的世俗化运动。当时社会的第三等级要反对教会的统治,反对神对人的支配,让个性获得自主的价值,这就是世俗化运动的主题。

所以古典音乐其实是从中世纪的宗教音乐中脱胎而来,是把宗教音乐世俗化的过程。

西方近代许多音乐家都力图以民俗音乐做基础,从民间生活中获取新鲜的东西和有生命力的东西。但它又不是从零开始的,而是以宗教音乐作为前提的。

所以,“理想在天国,现在在尘世”,近代艺术的音乐、绘画、文学无不围绕这一旨趣而展开。

《最后的晚餐》:把大量描绘放在神以外的人上。

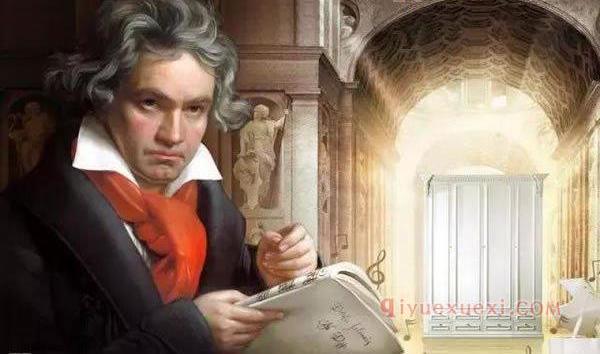

“当我们在现实中受到严酷打击时,我们就能再度听懂贝多芬。”

一面是表达自我的个性,一面是阻碍个性的现实力量,在巨大的命运的力量面前,个性的全部美好,都显得如此脆弱。所以少年维特是烦恼的,贝多芬是悲痛的。

这样的张力(Tension)始终保持在这个伟大的艺术宫殿中。这是一种原则:在普遍的幸福与和谐当中是不会有伟大的艺术的。个性和命运的抗争,是引导西方近代音乐获得其辉煌成果的一个主线和基础。

这种张力(Tension)不仅有近代的意义,直到今天我们实际上都能感受得到。

当我们在现实中受到严酷打击时,我们就能再度听懂贝多芬。如果我们放弃抗争,我们就告别了贝多芬。我们今天如果对打击还有一种信心和意志,我们会亲近贝多芬。

贝多芬不仅知道这种张力,表达这种张力,而且塑造了英雄。因为英雄最后战胜了命运。

我们一路从贝多芬走到了勃拉姆斯。现在年近五十的人,大多都能听懂勃拉姆斯。

为什么?他承认了个人的渺小,他知道个性和普遍真理的连接是万分困难的,几乎是没有希望的,于是希望就退回到了内心,在严寒之中,我们听到丝丝温暖,它代表尚存的希望和慰藉。在这种气氛中,我们不免深深感动。

此外,还听得懂布鲁克纳,那是朴素的神秘,是从大地上自然流露的情感。这表明我们的心灵发生了重大变化。

当我们在现实中受到严酷打击时,我们就能再度听懂贝多芬。

“艺术通过提供关照的形象,可以缓和一切最酷烈的命运,使它成为欣赏的对象。”

西方古典音乐的殿堂提供了领会世界的各种角度和视野,它是如此丰富,既有伟大的英雄主义,又有悲观失望的情绪,既有虚无主义,又有宗教情感,既有柔情似水的爱情眷恋,又有对大自然的感恩之情。

这是一个丰富的世界,我们在其中阅历人生。

关于音乐,黑格尔说:

“我们把美的领域中的活动看作是灵魂的解放,摆脱限制和压抑的过程,因为艺术通过提供关照的形象,可以缓和一切最酷烈的命运,使它成为欣赏的对象。把这种自由推向最高峰的就是音乐。”

我们如今是在个人的灯光下聆听音乐,在个人的灯光下思考哲学。在聆听和思考的时候,我们别错过伟大的作品。它们是一种养料,我们的心灵因此变得丰富起来,也许还汲取了力量。

今天,我们总是希望自己的一种强大,但是那种数量上的强大是我不屑为的,比如说我有多少资本,比如说每年我发表多少文章。

我们珍惜我们唯一的一生,我们种下慧根,让我们这一生无论是富贵还是贫贱,却总是活得有意义。

在艺术当中、在哲学当中,我们得到的是心灵的愉悦,这种愉悦是无可名状的,它给我们以心灵的充溢和伟大。

真正的伟大属于心灵。