西北戏曲界的“丑角奇才”阎振俗 高清电子版乐谱歌词图片是器乐学习网于2022年03月09日 10:27:00更新分享的戏曲知识;资源收录于戏曲知识栏目中;器乐学习网免费分享西北戏曲界的“丑角奇才”阎振俗 简谱与五线谱歌谱图片,欢迎在线免费下载;器乐学习网无需注册会员,直接免费下载各类乐器学习资源及乐谱。

阎振俗(1919-1990),陕西长安人,曾次第入西安三大剧社科班,原工须生,后改丑角,人奇艺奇,读谐有趣,其经历更是五花八门,斑驳陆离。

陕西有句俗话:“自小卖蒸馍,啥事都经过。”这用之于秦腔名丑阎振俗(1919-1990),我以为十分恰切。他作为演员,自然学过戏,但很特别,西安的几大班社易俗、三意、正艺他都进过,还有幸师从著名教练高天喜,实学了须生戏《伍员逃国》《讨荆州》《斩韩信》等。为多挣点钱,他又私自去了竟化社,学演了《蝴蝶杯》的田云山和《五雷碗》的孙武子。后竟化社与培风社合并,他因失声而被淘汰。再后又断断续续入过国民党167师戏剧队、驻守榆林的国民党部队新剧团、国民党17军猛进剧团、西安的建国社、三原的明正社等,并改唱了丑角。搭班演戏的空隙,或无班可搭处于失业状态时,他进山打过柴,上集卖过柴,在剧团兼顾着给自己养个猪娃儿,喂个羊羔儿,甚至买几两大烟土倒个手,剥个皮儿,也被拉过壮丁,还跟着国民党军队打过延安,在国民党军队剧团当过副班长,当过准尉副官,也贩过牛,担过油,做过灯笼,挑过杂货担等等。

正是这一番折腾,折腾出了“奇才”阎振俗,表面看,很有喜剧性,实质上背景是悲剧:穷哇!然而,事物总有两重性,阅历不就是一笔难得的财富吗!对艺术家尤其宝贵。这正是阎振俗的一大优势。

20世纪50年代,陕西省筹备成立秦腔实验剧团,接收了明正社,后又并入戏曲研究院,成为院属秦腔一团,阎振俗从此稳定了下来。京剧中有个约定俗成的讲究,未在京、津、沪亮相并叫响,不能算名角儿,秦腔也相似,在西安、兰州能走红,方可称把式,阎振俗凭借艺术实力,显然闯过了这一关,与易俗社的樊新民、三意社的王辅生,鼎足而立于名丑行列。

他50年代初连续的几出戏,我都看过,一次一个样儿,时隔半个多世纪,仍有印象。现代戏《刘巧儿》的瘸腿土老财,癞蛤蟆想吃天鹅肉,色迷迷一副贪婪相。传统戏《法门寺》的刘媒婆,人老心不老,自我感觉良好,脚步轻盈,顾盼生姿,风流诙谐。移植剧目《炼印》的差役杨传,虽是小人物,却要假冒巡按,他张扬了〔大丑]风范,把当年演须生的“提袍甩袖亮靴底儿”全派上了用场,端着官架子,跟真的一样,严肃中见滑稽,斯文中露俚俗,别有意趣。这是一出极少见的以丑角挑大梁的整本戏,阎振俗抓住了这个契机,显示出了他的领衔驾驭能力。

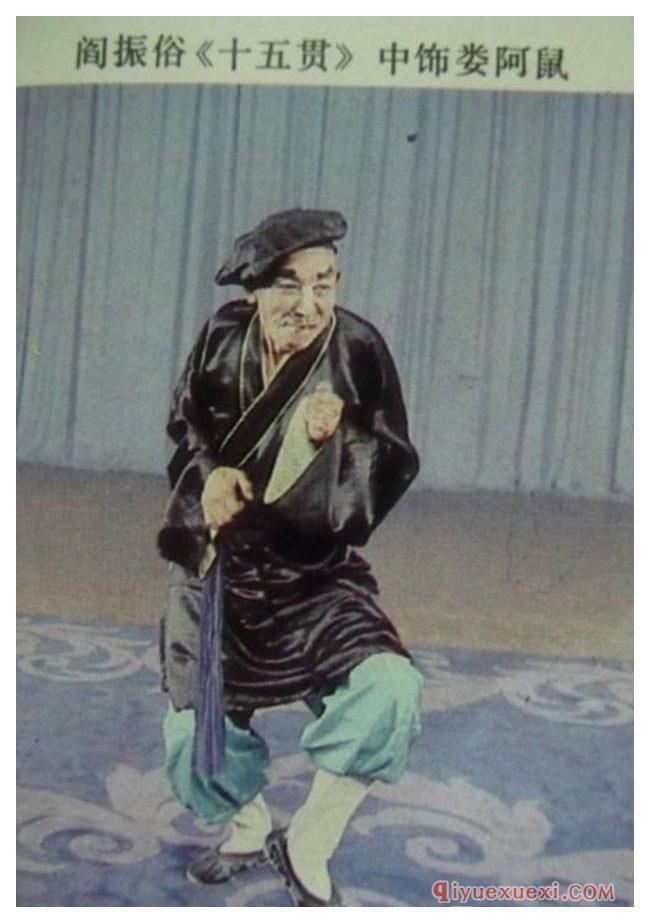

他演《十五贯》的娄阿鼠,竟别出心裁去城隍庙市场买了几只小白鼠装在笼子里观察,从中寻求启发,果然,他的娄阿鼠,演得贼眉鼠眼,心存惊悸,局促不安,“鼠性”十足。正如他所概括的“神经质”式的演法。他不甘于走别人现成的路,而是要显出自己的特色路数。他的娄阿鼠,还演出了其穷凶极恶的另一面,从剧照上抓油葫芦时那只踮起的脚上,就可以看出他是鼓足了全身的劲,非致对方于死地不可。与其合作多年的王小民导演分外赏识,夸奖到:“在西安算得头一份!”这可见其“奇”。一个演员演了某一出戏,几十年后还有人念叨,尤其不是普通人而是行家,这本身就是一种荣耀。

在现代戏《两颗铃》中,他演了个国民党的潜伏特务,代号“103”,伪装成卖烧鸡的破足者,为此,他走访骨科大夫,又和卖烧鸡者交朋友,了解致跋类型和烧鸡制作工艺及行话,设计了个“大腿筋萎缩”后遗症走法,可知其肯动心思,工于创造。“103”在剧中有“三变”,由跋足卖烧鸡者一变而成普通商人遁入山中,再杀害其叔父变为聋而又哑的老头儿替身,最后露出有“少将”军衔的老牌敌特真容,虚虚实实,鬼鬼诈诈,忽正忽邪,忽隐忽现,他变幻神速,形色逼真,连统筹策划该剧的马健翎院长都喜形于色,啧啧称“奇”。

他擅演的几个折子戏,也都有不同一般的艺术思路,常常自己动手修改剧本,便是一“奇”,这在老演员中还不多有。如《打砂锅》,原叫《山西娃打锅》,五个人物,比较杂乱,他改为三个,并一人双演赌徒胡抢及知县董不清,一个许逆不肖,一个昏迷迷懵,虽同为丑角,但身份不同,性情各异,忽此忽彼,饶有兴味。如《杨三小》,也叫《丑劈门》,他通过改剧本给人物以明确定位,突出了抱打不平,见义勇为,疾恶如仇,玩世不恭的游侠风格,并丰富了唱腔的色彩变化,为大家所认同。对《教学》和《白先生看病》也有补充修饰。这些戏,或署名出版,或录音发行,都广为流传,有相当影响。

他原本没进过学校门,但重视知识积累,勤于自学,早年在军队剧团就曾向一位王先生潜心求教,渐渐地能看报写信读小说。据其弟子李兴文章中称,他往往把不认识的生字统写在本子上,然后查字典逐个“消灭”,青年人表扬他学习用功,他则不无幽默,以顺口溜作答:“人没文化就没用,还能把戏演成功,字典救我半个命,我和文化有爱情。”对于人世生死,他也自有说法:“年过七十是大寿,儿子孙子全都有;工资虽少将就够,清素生活佛开口。地球本是一堆土,人来人往是轮流;如果来了都不走,压扁地球没处就。”这等顺口溜剧中也常用,如《打砂锅》中胡抢自我表白的“我浪会啥啥都不干,把头削尖往赌场里钻。赢了钱,比驴欢;输了钱,比牛蔫。黑到明,明到晚;晚上在庙里把身安。铺麦秆,盖麦荐;三折子一窝滚蛋蛋。”可谓朗朗上口,生动诙谐,亦堪称“奇”。

李兴文章中还介绍:“他在‘业余爱好’上有一股子怪劲。他的家里到处摆着各式各样古色古香的花盆、手杖、小凳、烟灰盒、衣架、枕头等,这些东西上面均雕刻有猪、羊、象、狗、牛、马、鸡、鼠、鹰之类…有的吐舌垂耳,有的张牙舞爪,有的展翅飞翔……还有山水书法之类,颇具艺术特色。……其实这都是就地取材用烂砖枯树根之类……精制而成的。”按间氏的话说:“我雕刻制作这些艺术品,是为了提高生活情趣,开阔艺术视野,……对事业大有好处。”看来,我称其为“奇才”,绝非“溢美”,当是名副其实。