最后的虔敬:关于布鲁克纳《第九交响曲》的聆听事件

夏日午后,阳光炽烈,室外热浪蒸腾。推开阳台的玻璃门,滚滚热潮连同大街上的喧哗扑面而至。眼看又是琐碎而平庸的一昼,连空气也泛着倦怠的滋味。墙上的挂钟指向四点,离下一个工作时段尚余两小时,心绪微茫之下便生起聆听音乐的意欲,于是随手拿起唱碟放入托盘,按动开关。几个月来身心俱疲,久已没有静下心来谛听这属灵的乐音了。我关上玻璃门,端坐椅中,准备重新领受一次精神的洗礼。

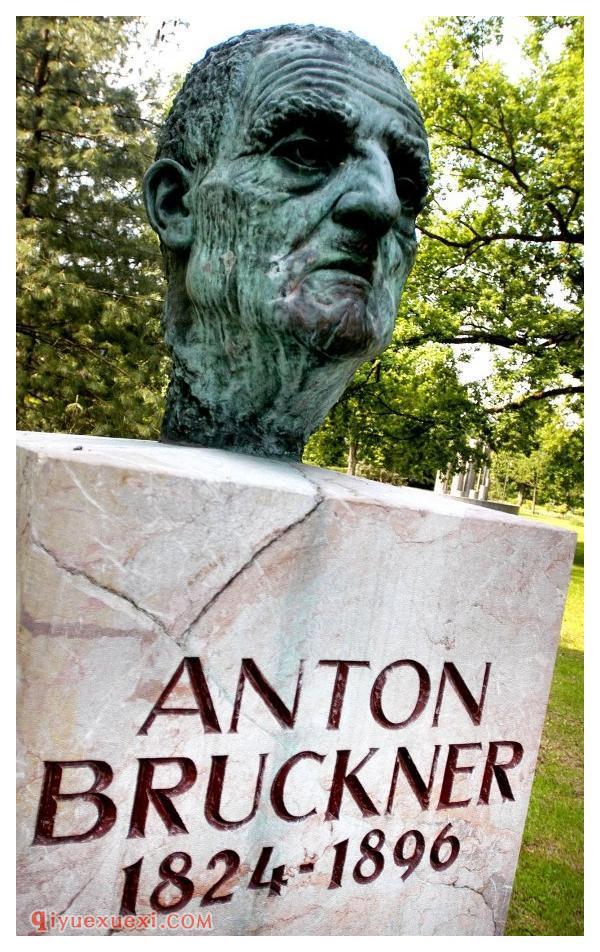

乐声在寂静中轻轻闪现,由圆号吹响的神秘音调犹如从深远的天际传来,刹那间已在我与滚滚尘嚣间竖立一幢无形之墙。它与相继加入的小号与定音鼓相应和,在力量的淤积中愈渐增强壮大,弦乐的震音推波助澜,裹挟着八支圆号与其他管乐器一起向高处奔涌,终于发展为石破天惊的庄严宣告!19世纪奥地利交响大师安东·布鲁克纳的最后一部交响曲,就以这样恢宏的方式拉开了序幕……

"我把作品献给了我所知道的最高的尘世君主,我们敬爱杰出的皇帝,现在我又把最后的作品献给众神之主,我亲爱的上帝,希望他能保证我有足够的时间来完成它,并乐于收受我的礼物。"--19世纪一个深秋的日子,身体虚弱的大师向前来照看他的医生理查德·赫勒缓缓说道。

威武而宏大的正主题行过之后,在一阵管弦的轻声絮语的背景下陈出抒情的副主题,它延绵、宽广、胸怀博大,又温存、轻盈、充满幻想。这是一劂怀旧的挽歌,挽留的对象既是作曲家自己,也是19世纪这个星汉灿烂的人文时代。

19世纪是西方浪漫主义音乐艺术的巅峰,当人们蓦然回首,翻检尘封的历史,隔空仰望那一个个光辉璀璨的星座时,总不免心醉神迷。在众星之中,安东·布鲁克纳这颗巨大的恒星在当时却总被其他星座的光辉遮盖。而当那些盛极一时的星座的光芒终于随时间的流逝而相继黯淡下来时,这颗璀璨的恒星的价值才越渐显现出来。大师在生前屡屡或被迫或自愿地修改自己的交响曲时,可能并未料到,在他离开尘世走向天国之后,他的音乐终于被世人奉为经典。而他生前,误解、嘲笑、诋毁不绝于耳,竟使他对自己的才能产生怀疑。只有退回内心,退回到信仰的坚实堡垒中,他才是幸福、充实、顽强以至无畏的。

他其实并不软弱,从一名乡村教师到林茨礼拜堂的管风琴师再到维也纳音乐学院的教授,全靠辛勤的劳动、扎实的功底、高超的学识。他一生历经亲人亡故、婚事告吹、同行相轻,屡遭波折却矢志不渝。他也有缺乏自信的时候,有时甚至自卑,从外表看,布鲁克纳不像个音乐家,身材矮小,衣着土气,再配上一张农民的脸。这副形象会让人想起一个卡通人物--笨伯。但漫画里的笨伯还有个"聪明"的定语,布鲁克纳却没有。你也很难用"大智若愚"去形容他,因为某些时候他几乎就是愚的。他木讷、憨厚、谦虚、恭敬,保有一颗不谙世故的赤子之心,有对上帝的虔敬和对艺术恒定的信念,当然还有由此产生的耐性和毅力。至于天赋和才华,那是语言文字难于触及的领域,是神赐给人类的礼物。有一种人,仿佛天生就是为了某种使命而降临人间。他们的目标通常是单纯的,可他们的任务又总是艰巨的。因为单纯的事物往往带有最多的真理,往往包含着通向永恒的种子。布鲁克纳拙于事功、拙于口才,却以博大深邃、壮丽崇高的音乐道出了一切。他的写作即是对神的敬献,是有限个体对无穷之在不知疲倦的吁求。奇怪的是,这种不强调自我的风格却成全了一个圆满的自我。在他史诗般的作品架构与江河一样宽广悠长的旋律背后,人们总能辩认出那张憨厚朴实的面孔。不过,这些音乐的庞然大物大多不为同时代人所理解,有的甚至不得不经过漫长的岁月后才得以见天日。

乐队奏出的旋律继续向前伸展,如海浪潮的舒缓起伏,将人带入广褒无边的景观之中。各种迷人的幻影依次掠过。铜管的鸣响宛如唱诗班的吟咏,继而又是威武的宣叙,弦乐与木管的衬腔带出严峻的禁欲气氛。浩大的能量在音乐的洪流中拉升、漫延,仿佛从远古传来的苍莽回声贯穿在整个展开部。经过短暂的静谧之后,严峻的音调再度响起,暗藏不安的平静与号角喷射出的音的火焰交替起伏……由信仰集成的坚刚之力愈加充盈,在精神的领空内颉颃翱翔,旋舞着、升腾着,伴随一阵阵猛烈的冲击,乐队将宏伟庄严的主部主题带了回来,之后乐队又唱出了那个海阔天空的抒情旋律,其后它引出另外一些以精致的对位技术编织的线条。这些线条不断融汇,最后形成滚滚的汹涌波涛,浩浩荡荡奔赴乐章的结尾……

将布鲁克纳这位交响巨人笼统地划归浪漫主义的阵营,实在是对其独特性的稀释。所谓"浪漫主义"本来就是一个宽泛而模糊的概念,假若用以指涉李斯特、柏辽兹、舒曼、舒伯特、肖邦、瓦格纳、马勒等人的创作,或许基本允当。唯独将这标签贴在布鲁克纳身上,却每有辞不达意、表不及里的偏差。他笔下的乐章往往传递出浩瀚、广博而又神秘的信息,又常有开天辟地般的庞然大力。但他的创作与19世纪大行其道的各类借用神话传说虚张声势的标题音乐概不相干,也自外于植根在文学形像与诗性精神上的情感抒发。如果看到,一般浪漫主义的音乐作品总是习惯于将个人情绪的无尽变幻推向表面、推向极致,那就更应注视到布鲁克纳在艺术上对此作出的背离与反向,即使这种背离并未完全超越浪漫主义的美学范畴。将他与19世纪浪漫主义的集大成者瓦格纳加以对照,或能洞悉两种美学的分岐。布鲁克纳崇敬瓦格纳,这一点加上他与瓦格纳艺术上某些表面上的相似性,生前被评论家归入后者的阵营,长期遭受误读与曲解。从表面上看,两者的艺术确有相似之处,例如以加倍的管乐堆砌起的澎湃声浪以及充盈在音符里的强大意念。但瓦格纳的音乐本质上是情欲的华丽织锦,是将人类形而下的欲望经过艺术提炼与粉饰后铺陈的炽烈剧情,它醉人至深,却又高度地夸张与病态--正是佛家所云"五蕴炽盛"的最佳注脚。一部《特里斯坦与伊索尔德》便是病态美的无上妙音。布鲁克纳呢?他谱写的乐音无论怎样充满激动和狂喜,本质上均为内心虔敬的表达,故始终不失坚定、纯正与朴直。支撑这种艺术的是一颗近乎圣徒的坚刚之心,它犹如永恒的座标,指引着朝圣者的脚步恒定地迈向善与美的终点。并非布鲁克纳没有一己私我的感情,《第八交响曲》中的那个感人至深的柔板不就是源于对一位少女的爱慕吗?只是在作曲家的笔下,人性之爱与神性之爱同样是那么地沉挚庄严,神圣不可方物。

我们所生存的世界本质上是残缺而荒谬的,每一个渺小的个体常常被各种混乱的力量互相撕扯,如果我们不想被荒谬吞没或撕成碎片的话,心中必须听到另一种声音的召唤,这种召唤必定来自一种超越性的力量,它可能被称为"上帝",可能被称"至善",也可能被称为"真理"、"本体"或别的什么……究其本质,无非是人在身处残缺的此岸而生起的,指向彼岸、指向圆满的崇高意念。人类自从开启了智慧的历程,便不曾停歇过对圆满境界的追寻。有人试图通过逻辑思维达到它,有人试图通过祈祷或苦修达到它,更有人企望建立完美的社会(乌托邦)而将彼岸拉到此岸。可惜到了功利时代,人类追求圆满的意念却已普遍失落,甚至遭到讥讽和嘲笑。迄今为止,理想主义者们的努力几乎都以失败告终。人类用尽各种手段不仅未能达至圆满,反而离目标越来越远,并为此虚掷了无数善男信女的真诚、信念、热情乃至生命。在经历了无数的失败之后,人最终无奈地认识到,对不完美的个体而言,所谓真理与至善,只能在刹那的审美体验里获得。换言之,能够连接此岸与彼岸的载体,唯有艺术这一叶孤舟。而音乐,因为具备独特的形而上特质,在发挥超验性的沟通能力上远远凌驾于其它艺术形式之上。但是,真正达到这种形而上高度的音乐创作在历史上也只属凤毛麟角,而且大多集中在交响曲这一体裁上。交响曲是西方音乐艺术的集大成的结晶体,自从贝多芬这位划时代的交响伟人出现之后,它越来越成为作曲家实现自我精神追求及对寰宇人生进行哲学性思考的工具,使之取得区别于其它曲体的特殊意义。在西方音乐史,能以交响曲这一形式达到"于刹那沟通永恒",令闻者感受到灵魂飞升的终极性体验的作曲家,不出同属德奥体系的贝多芬、布鲁克纳和马勒三者之外。马勒虽然称得上是交响巨人,但就圆满而言,马勒的作品终归是不彻底的。这样,能够相提并论的就只有贝多芬和布鲁克纳了。连一向自命不凡的瓦格纳也不得不承认,只有布鲁克纳和贝多芬最为相近。贝多芬以其《第九交响曲》为其交响创作的顶峰,它是第一篇用音符写就的人类自由意志的宣言,它披着宗教的外衣,内里却不无世俗性的狂欢气质。或者说,它是宗教的神圣性与世俗乐观主义、人文精神的一次美妙的大融汇!这种融汇在"第九"之前的八部交响曲里是不曾出现过的。反观布鲁克纳,他的九部交响曲无异于对上帝一次次不知疲倦的礼赞,如果不是死亡夺去他手中的笔,这种礼赞还会无限地继续下去。交响曲正是他构筑宏伟的上帝之城的最佳材料。九部作品所蕴含的内在精神的统一性与相对封闭的自足性,以致有的学者认为这位交响大师不过是将同一部作品写了九遍,但在这种表面上似乎周而复始的循环过程中,我们能听出浩大的宗教情怀的渐次递增,能察觉音乐家的艺术手段从芜杂到精纯的提炼过程,这个汗漫的过程的巅峰无疑是他的最后三部("第七""第八"和"第九")交响曲。如果说"贝九"是对人类自由意志最为热烈的讴歌,那布氏的最后三部交响巨著则是人类宗教情感最深邃最极致的呈现。这样深邃的宗教情感在音乐史上我们只从巴赫的宗教音乐那里体会过,但两种宗教情感的质地又是不尽相同的。巴赫的音乐自上而下,表现出平和、从容、镇静与澄明。布鲁克纳的音乐自下而上,写满了更多的狂喜、振奋、超越与升华!

(以上内容节选自《最后的虔敬:关于布鲁克纳<第九交响曲>的聆听事件》,更多内容请关注《爱乐》杂志)