拎着一箱卫生纸远走美国

22岁时,读大二的谭盾暑假一个人憋在教室里,写了他平生第一部交响乐——《离骚》。

在这部试图诠释两千年前楚国诗人屈原的作品里,他动用了很多板鼓、箫等民族乐器,当时这是很出格的事。“我的老师当时很不满意,说你有这么深刻吗?你有这么多牢骚要发吗?后来这部作品得了一个大奖。”他笑开了,微微有点得意。

“大概是湖南人的缘故。我们很小的时候,就被教育要有精英文化的抱负,要学文人的气质、气度,这是地域教育的基础。我觉得自己蛮幸运,一直有这么好的文化土壤。”谭盾将自己的创意之举归功于湖湘文化的熏陶。

但无论是湖南,还是北京,都容纳不了这个嚣张、创造力过剩的灵魂。

1986年,因自己的个性音乐不受认可,已被誉为中央音乐学院四大才子之一的湖南青年谭盾,拎着一箱足够用3年的卫生纸(有人跟他说纽约的卫生纸很贵),带着一颗“要来改变西方音乐”的野心,昂着头颅去了纽约。

兼顾湖南人与纽约人的德行

当时的纽约聚集了来自世界各个角落的各色人等。谭盾在艺术家聚居地格林威治村一住就是10多年。“全世界的神经病都在那里,你知道有多神经吗?”

在一大堆来纽约追寻伟大使命的“神经病”、笨蛋和天才中,有相当一批来自中国和中国台湾地区的留学生,来自北京的艾未未、陈凯歌,来自台北的李安,来自上海的陈丹青、陈逸飞……一群新波西米亚人,在那里寻找他们的出路和梦想。

“那个时候,大家都很年轻,也很穷。但是所有的人都很有抱负,一种非常狂妄的抱负。”

谭盾像所有的中国留学生那样,在餐馆洗盘子,“一洗要洗两三千个人的碗”来赚取生活费。半夜,也去东村的一些街头拉琴打个零工,“拉一些激情的东西,拉一些古典音乐,但用东方的色彩去拉,有一种嬉皮的感觉。”

在美国,谭盾还收获了同样“疯狂”的爱情。他与太太在异国街头相遇,然后一秒钟相爱,两小时后求婚,十小时后就住到了一起。

“纽约人很富,在物质和文化上过得舒舒服服;湖南人很穷,有时连辣椒萝卜都吃不上。但是,他们都没有仅仅生活在世俗的状态里。妈的,说白了,就是这两个地方的人都有一种超越俗气的潜能。”

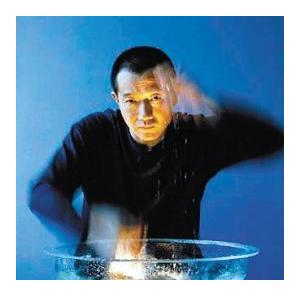

湖南人的德行,加上纽约人的德行,成就了如今的谭盾。他的石乐、水乐、纸乐狂妄而自由,随心所欲,追新逐奇,又不乏实际,紧紧把握住市场的需要。

全裸指挥遭女演员投诉

谭盾一向作风笑骂由人、我行我素。

未红时,他试过在纽约地铁卖艺,又试过在演出中全身赤裸,任由天生的、和手上的“指挥棒”上下齐飞。1989年,他在美国为一场叫《粉红》全裸 音乐剧当指挥。谭盾豪气地说:“演员突然提议,说我也要脱,我就说好,我便脱光!但我脱光后,女演员就投诉,说不知道应该看哪根指挥棒!”他忆述时,笑得 人仰马翻。

如今红了,他却仍像不断向前奔跑的野马。国乐评人嘲笑他的音乐是拼盘式:“东一句京片子,西一句二胡,南一队交响乐,西一下大提琴。”美国《纽约时报》骂得更狠:“这个中国人自己写京胡就够了,不要碰我们的小提琴。”

“我一刻都没有怀疑过自己,事实上我获得的表扬声远远多于批评声。”说这话时,谭盾嘴角上扬。

“会不会有人说你太自信了?”有记者紧接着问了一句。

“你真的感觉到我太自信了或者说狂妄吗?”面对提问,谭盾竟有点吃惊。“其实,这是一种狂妄的热爱。”忽然又插进一句,“不,应该是浪漫。”张开手臂,他把胳膊一挥,在空中画了一个大大的椭圆,头朝上方一昂,然后哈哈大笑起来。

内心的固执、先锋的姿态已经成为谭盾的习惯,他偏爱电影《莫扎特》里的笑容,面对质疑,“哈哈大笑而去,笑声中是不屑一顾,莫名的自大,同时也觉得别人可笑,奇怪。”

创作时连太太也不见

熟悉谭盾的人都知道,他有一个自己的世界,他总是不时地抽身躲在那个世界自言自语,神神叨叨。

半夜两点,家人都睡着了,谭盾时常从睡梦中神游出来,漆黑的夜赋予他灵感。他时常能想到一些音乐的创作片段,用电话的录音机把想法录下来,然后倒头睡,“怕忘掉。”

谭盾的早晨从1杯咖啡,5个鸡蛋开始。如果没有旅行没有出差演出,每天9点到16点是固定工作时段,他讨厌见到任何人,太太也不例外。“任何现 实生活的人和事情都会把我拉回来。”他需要独自进入另一个世界。就像他的工作室,一片白色,没有画也没有多余家具,空空荡荡什么都没有。

而傍晚后,谭盾会霸道地推开“但丁”,“我需要另一个空间,比如去JAZZBAR,剧场……我不要再被白天的工作空间打扰了,太疲倦了。”

如今的谭盾依旧在自己的音乐王国中高歌前行,他的下一个目标是,在2011年创作出一部能改变世界芭蕾舞机制、体制和文化的中国舞剧。这部芭蕾将会在全世界所有的芭蕾舞团上演,就像他的《秦始皇》一样。(中国网)